Entender todos estos conceptos en los procesos de acumulación solidaria—capitalización y descapitalización solidaria, apreciación y depreciación solidaria, retribución, y coste de oportunidad— nos ayuda a tomar mejores decisiones colectivas y a cuidar lo más valioso de un proyecto de economía social y solidaria: su capital humano y solidario, que es el verdadero corazón del proyecto.

Antonio Cruz (2011) plantea la acumulación solidaria como una dinámica que combina la generación y uso de recursos económicos con el fortalecimiento de vínculos sociales dentro de los emprendimientos y empresas de economía social y solidaria. A diferencia de los modelos tradicionales de acumulación —capitalista o socialista—, esta forma de acumulación no se basa en la apropiación privada de excedente, ni en el control estatal, sino en la cooperación, la autogestión y la participación democrática.

Si bien la acumulación solidaria, propuesta por Antonio Cruz (2011), se diferencia por su base en la cooperación, autogestión y participación democrática, existen elementos de solidaridad que pueden hallarse en diversos contextos organizacionales. La distinción crucial en la dicotomía con otros procesos de acumulación radica en la intencionalidad estratégica y la finalidad última de su gestión: si operan instrumentalmente al beneficio económico o administrativo, o si por el contrario, contribuyen genuinamente al bien común como objetivo intrínseco de la Economía Social y Solidaria (ESS). Es una acumulación -proceso de reunión y uso de recursos- que se construye desde abajo, a partir de experiencias concretas de producción, consumo, ahorro, crédito, comercialización y organización comunitaria, y que busca transformar las relaciones sociales y económicas desde una lógica solidaria, basada en la gestión colectiva y democrática del excedente.

Acumulación solidaria: “Este proceso, aunque todavía incipiente, es concreto y se presenta como un proceso de acumulación económica que se combina en alto grado con la acumulación social, buscando transformar la sociedad a partir de un proceso histórico de acumulación delimitado por la conciencia de los trabajadores y la reapropiación radical de los seres humanos en todas las esferas de la vida social: producción y consumo; de la política; de preservación de la naturaleza; reconocimiento de las diferencias; la construcción de otras formas de ciencia y tecnología, etc.” (Antonio Cruz, 2011, p. 18)

Este tipo de acumulación requiere tanto la sostenibilidad financiera de las empresas y emprendimientos como la consolidación de redes de confianza, aprendizaje colectivo y compromiso político. Cruz subraya que, sin esta doble dimensión —económica y social, entendida en el sentido que plantea Pierre Bourdieu (1980)—, la economía solidaria no puede aspirar a convertirse en un modo de producción y consumo dominante.

Si bien el término ‘Economía Social y Solidaria’ (ESS) es ampliamente reconocido y abarca un diverso conjunto de iniciativas con principios solidarios, en este trabajo decidimos enfocar el análisis en la economía solidaria. Concebimos esta última como la dimensión que engloba a todas las organizaciones y empresas que, de manera consciente y deliberada, aspiran a transformar el mundo. Así, aunque las empresas de la economía social tradicionalmente contribuyen al progreso social, la economía solidaria, entendida como una rama específica del vasto árbol de la Economía Social, se distingue por su voluntad explícita de transformación y una búsqueda activa del bien común como su razón de ser fundamental.

La acumulación solidaria y por ende la economía solidaria, entonces, no son solo una estrategia de supervivencia o resistencia en un entorno hegemónico capitalista y hostil, sino también una apuesta por una transformación hacia una nueva forma de organizar la vida económica (Singer, P. 2002), orientada a construir un modo de producción y reproducción social basado en la equidad, la cooperación y el respeto por la diversidad.

Navegando en el proceso de acumulación capitalista

Dentro del proceso de acumulación del capitalismo, por ejemplo, pensemos en un proceso de inversión empresarial en la economía capitalista: un hotel en cualquier parte del litoral necesita de inversores que aporten el capital económico necesario para poder acometer su construcción y puesta en marcha.

La construcción del hotel requiere de un cierto nivel de capital económico para poder lanzar el proyecto. Estos inversores enfrentan el coste de oportunidad –es decir, el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia cuando se toma la decisión de invertir en el hotel (Friedrich von Wieser, 1889). En este punto, para los inversionistas, entre todas las alternativas que manejan o tienen acceso, es el hotel la de mayor valor o expectativas de ganancias.

El proceso de reunir el capital necesario para acometer la inversión es lo que se entiende como la capitalización del proyecto: reunir los recursos financieros necesarios para poner en marcha o hacer crecer ese proyecto. Es decir, cómo se va a financiar: con dinero propio, préstamos, inversores, o una combinación de estos; y al contrario, la descapitalización de un proyecto ocurre cuando el proyecto pierde parte de su capital, es decir, cuando se reducen los recursos financieros o materiales que tenía para funcionar o crecer.

Sigamos con las ganancias. Un inversor que aporta su capital al hotel espera que éste abra sus puertas lo antes posible para que, cuando eso ocurra, se vendan el mayor número de habitaciones y servicios posibles y así obtener un retorno o rentabilidad sobre su inversión. Esta rentabilidad puede presentarse de dos formas:

- Retribución a corto plazo, cuando el inversor espera beneficios rápidos, como ingresos por reservas en los primeros meses.

- Retribución a largo plazo, cuando el inversor apuesta por mantener su capital en el proyecto durante años, esperando que el valor del hotel crezca y genere beneficios sostenidos y mayores en el tiempo.

Además, si el hotel funciona bien y su valor en el mercado aumenta, se produce una apreciación del capital: el capital invertido vale más que al principio. Por el contrario, si el hotel pierde valor por mala gestión, deterioro o baja demanda, se produce una depreciación del capital, es decir, el capital invertido pierde valor con el tiempo.

Por tanto, si el proyecto del hotel no alcanza la rentabilidad esperada, el inversor estaría perdiendo la oportunidad de haber destinado su capital a otro proyecto más rentable. En este sentido, el coste de oportunidad se convierte en una amenaza real para la viabilidad del proyecto, ya que en cualquier momento el inversor podría decidir retirarse y apostar por una alternativa que le prometa mejores resultados.

En resumen, cuando se pone en marcha un proyecto, como la construcción de un hotel, es necesario reunir dinero y recursos: eso se llama capitalización. Pero si el proyecto pierde esos recursos por malas decisiones o falta de ingresos, hablamos de descapitalización. Los inversores que aportan su dinero lo hacen esperando una retribución, que puede ser a corto plazo (ganancias rápidas) o a largo plazo (beneficios sostenidos con el tiempo). Si el valor del proyecto sube, se produce una apreciación del capital; si baja, ocurre una depreciación del capital. Y en todo momento, los inversores enfrentan el coste de oportunidad, que es lo que dejan de ganar por no haber elegido otra opción. Entender todos estos conceptos ayuda a tomar mejores decisiones económicas.

Desde la perspectiva que plantea Antonio Cruz, este proceso de inversión en un hotel también puede entenderse como parte de la acumulación capitalista, en la medida en que el capital invertido busca reproducirse mediante la obtención de plusvalía. Es decir, el hotel no solo genera ingresos por ofrecer servicios, sino que lo hace a través del trabajo de empleados que producen más valor del que reciben en salarios. Esta diferencia —la plusvalía— es apropiada por los propietarios del capital y reinvertida para seguir acumulando (Marx, K. 1867). Así, el proyecto hotelero se inserta en una lógica más amplia de concentración de capital y reproducción de relaciones sociales y ambientales capitalistas.

Ahora bien, sin perder de vista esta mirada estructural, es posible aterrizar en el plano microeconómico, donde el proyecto hotelero se analiza como una unidad de inversión concreta. En este nivel, conceptos como capitalización, rentabilidad, coste de oportunidad o apreciación del capital permiten entender cómo los agentes económicos —en este caso, los inversores— toman decisiones orientadas a maximizar beneficios. Aunque estas decisiones se presentan como individuales y técnicas, están profundamente condicionadas por la lógica general de acumulación capitalista. De este modo, el análisis microeconómico no contradice el enfoque que plantea Antonio Cruz, sino que lo complementa al mostrar cómo las dinámicas estructurales del sistema capitalista se expresan en las prácticas empresariales cotidianas.

Desplegando las velas en el proceso de acumulación solidaria

Al igual que los procesos de acumulación capitalista, la economía social y solidaria también requiere procesos de acumulación—reunir y usar recursos económicos y solidarios— para poder tener un impacto significativo en el conjunto de la producción y el consumo de un territorio, país o estado.

Del mismo modo que el hotel ilustra cómo funciona la acumulación en la economía capitalista, un proyecto de cohousing o vivienda colaborativa puede servir como ejemplo concreto dentro de la economía solidaria. En este tipo de iniciativas, el objetivo no es solo construir un conjunto de viviendas, sino crear una comunidad basada en la cooperación, la toma de decisiones compartida y el cuidado mutuo. Y al igual que en cualquier otro proceso de acumulación, este tipo de proyecto también necesita reunir recursos para poder desarrollarse. Pero en este caso, no se trata únicamente de capital económico, sino también de capital solidario: el conjunto de relaciones, confianza, participación y compromiso de las personas que forman parte del proyecto.

Así como el hotel necesita inversores que aporten dinero para su construcción, el cohousing necesita un mínimo de personas que aporten no solo recursos financieros, sino también tiempo, energía, conocimientos y voluntad de convivir y construir colectivamente. Este proceso de reunir recursos humanos y sociales se constituye como una suerte de proceso que podemos denominar de capitalización solidaria. Es decir, el cohousing se capitaliza cuando se suman nuevas personas, fortaleciendo y maximizando vínculos entre ellas y provocando más espacios de participación activa. Esta capitalización no solo permite avanzar en la construcción física del proyecto, sino también en la creación de la comunidad cohesionada y sostenible necesaria.

Durante el proceso de diseño, planificación y construcción —que puede durar varios años— es fundamental evitar la descapitalización solidaria. Esta ocurre cuando se pierde masa crítica, se debilita la confianza y se van miembros del grupo. La descapitalización puede deberse a conflictos, falta de comunicación, desmotivación o simplemente al desgaste del tiempo. Incluso si el proyecto sigue existiendo formalmente, si pierde su base social, su valor real se reduce. En este sentido, puede hablarse de descapitalización solidaria como pérdida cuantificable de recursos humanos y sociales, y de depreciación del capital solidario cuando disminuye su valor cualitativo, por ejemplo, por falta de cohesión, implicación o sentido de pertenencia.

Para evitar esta pérdida de valor o recursos, es clave ofrecer retribuciones a quienes participan. Estas retribuciones no son necesariamente económicas, pero sí deben generar valor y sentido para las personas. Pueden ser a corto plazo, como actividades comunitarias, talleres, celebraciones, espacios de escucha o mejoras visibles en el entorno. Y también pueden ser a largo plazo, como la seguridad habitacional, el cuidado mutuo, la autonomía, el aprendizaje colectivo o el fortalecimiento de los lazos sociales. Estas retribuciones ayudan a mantener la motivación y a sostener el compromiso durante todo el proceso.

Si el proyecto logra mantener e incluso aumentar su base social y el compromiso, se produce una capitalización solidaria, al incrementarse los recursos humanos y sociales disponibles, y una apreciación del capital solidario, al aumentar su valor cualitativo: los vínculos se fortalecen, la comunidad se consolida y el valor social del cohousing crece.

Cada persona que se involucra en un proyecto de cohousing enfrenta un coste de oportunidad: el tiempo, la energía y los recursos que dedica podrían haberse invertido en otras alternativas, como adquirir una vivienda convencional, dedicar más tiempo a su trabajo o a su familia. Por eso, es fundamental que el proyecto genere valor real y percibido, para que las personas sientan que su elección valió la pena.

En este contexto, las retribuciones a corto y largo plazo no son un añadido opcional, sino una estrategia clave para sostener el compromiso y contrarrestar el coste de oportunidad. Actividades comunitarias, espacios de participación, celebraciones, seguridad habitacional, autonomía y aprendizaje colectivo son formas concretas de retribuir el esfuerzo y la implicación, fortaleciendo así el capital solidario y evitando su descapitalización.

En definitiva, un cohousing no se construye solo con ladrillos, planos y permisos, sino con personas comprometidas que creen en una forma distinta de vivir. Cuidar el capital solidario es cuidar el alma del proyecto. La capitalización solidaria no solo permite que el cohousing crezca, se fortalezca y genere bienestar colectivo, sino que es imprescindible para su existencia. La descapitalización solidaria, en cambio, puede poner en riesgo todo el esfuerzo invertido. Por eso, mantener la participación, ofrecer retribuciones significativas, valorar el tiempo y el compromiso de cada persona, y generar espacios de pertenencia son claves para que este modelo de vivienda sea viable, y verdaderamente transformador.

Entender todos estos conceptos —capitalización y descapitalización solidaria, retribución solidaria, apreciación y depreciación solidaria y coste de oportunidad— nos ayuda a tomar mejores decisiones colectivas y a cuidar lo más valioso de un cohousing: su capital humano y solidario, que es el verdadero corazón del proyecto.

Desde esta perspectiva, el cohousing no solo debe entenderse como una experiencia comunitaria localizada, sino como una expresión concreta de una lógica de acumulación alternativa. A diferencia del capital económico tradicional, aquí la acumulación se construye a través de vínculos, participación y compromiso sostenido. Sin embargo, esta forma de capitalización solidaria no puede sostenerse únicamente en la voluntad colectiva: requiere también de una base económica viable que garantice la continuidad del proyecto. Como señala Antonio Cruz, retomando a Pierre Bourdieu, la economía social y solidaria solo puede aspirar a convertirse en un modo de producción y consumo dominante si logra articular de manera estable su dimensión financiera con la consolidación de redes de confianza, aprendizaje colectivo y compromiso político. Es en esta articulación —entre lo micro y lo macro, entre lo económico y lo social— donde se juega su verdadero potencial transformador.

Aproximándonos a una definición de Capital Solidario

El capital solidario, tal como lo hemos presentado en este artículo, puede entenderse como el conjunto de activos intangibles clave que residen en las relaciones y dinámicas de una comunidad u organización, y que potencian su capacidad para la acción colectiva, la cooperación y el bienestar mutuo. A diferencia del capital económico, que busca la rentabilidad individual y se mide en términos monetarios, el capital solidario se orienta al beneficio colectivo y se «invierte» a través de lazos, confianza y participación.

| Concepto | ¿Qué es? | ¿Cómo se diferencia del capital solidario? |

|---|---|---|

| Capital social | Red de relaciones y recursos disponibles a través de la pertenencia a un grupo. | El capital solidario incluye el capital social, pero lo trasciende al incorporar una intencionalidad transformadora y una orientación explícita al bien común. |

| Capital relacional | Calidad de las relaciones entre actores (confianza, cooperación, comunicación). | El capital solidario se basa en relaciones, pero no se limita a ellas: integra valores, compromisos y objetivos colectivos. |

| Capital simbólico | Prestigio, reconocimiento y legitimidad social. | El capital solidario no busca sólo reconocimiento, sin que también busca generar valor colectivo y legitimidad comunitaria |

| Capital solidario | Conjunto de activos intangibles (confianza, participación, compromiso) que fortalecen la acción colectiva y el bienestar común. | Es un capital acumulable, relacional y transformador, orientado a la sostenibilidad social, ecológica y económica desde una lógica no capitalista. |

El Capital Solidario es mucho más que la suma de buenas intenciones; es un activo intangible dinámico cuya revalorización impacta positivamente en múltiples niveles. Su verdadera naturaleza solidaria se revela en cómo genera valor que trasciende el mero cálculo económico, extendiéndose hacia varias categorías de valor: las personas, la organización, la comunidad, el planeta y las generaciones futuras.

El valor generado a través del capital solidario está comprometido con la transformación social y económica hacia la noviolencia en las relaciones económicas. La contabilidad del capital solidario necesariamente debe contemplar, para cada una de las categorías de valor mencionadas – persona, organización, comunidad, planeta, generaciones futuras-, una maquinaria tecnológica (indicadores, certificaciones, informes) que nos dé cuenta del valor generado en términos de:

1. Valor personal. Elementos de dignidad humana, empoderamiento y desarrollo personal en toda la cadena de valor.

2. Valor organizacional: Elementos colectivos: Capacidad de movilización de talento colectivo. Elementos de gobernanza: Transparencia y participación democrática en toda la cadena de suministro.

3. Valor comunitario. Elementos sociales: Solidaridad económica y justicia social. Elementos de gobernanza: democracia económica interpretada siempre en términos de reciprocidad y redistribución comunitarias.

4. Valor planetario. Elementos ambientales: Cuidado del Planeta Tierra. Activación de la conciencia de la comunidad de vida de la Tierra.

5. Valor intergeneracional. Elementos procomunes: prevención del abuso de los recursos y garantía de transmisión de los bienes comunes a las generaciones futuras. Elementos transformadores: preservación y tutela de los derechos y del cuidado de las generaciones futuras. Movilización de los impulsos y los abrigos a la riqueza común de la vida.

6. Redes de valor. Elementos integradores: Configuración de alianzas estratégicas de grupos de interés implicados en el propósito.

El capital solidario debe dar cuenta en última instancia del valor y la riqueza de una red de relaciones, basada en la confianza y la cooperación, que pretende transcender el momento y proyectarse hacia un futuro deseado compartido.

Acumulación y capital Solidario

Para entender la relación entre la acumulación y el capital solidario, pensemos en la analogía del capital económico: el capital es un stock de activos (dinero, maquinaria), mientras que la acumulación de recursos es el proceso mediante el cual ese stock aumenta (por ejemplo, mediante la reinversión de ganancias). En el ámbito solidario, la lógica es similar, aunque los «activos» y el «proceso» son cualitativamente distintos.

Nuestra propuesta define el capital solidario como el conjunto de activos intangibles clave que posee una comunidad u organización en un momento dado. Es el «patrimonio» social y relacional acumulado que le otorga fuerza y capacidad de acción. Es, en esencia, la «riqueza» de una comunidad basada en sus relaciones. Los elementos que lo componen, como ya hemos identificado, incluyen la confianza, la participación, los vínculos sociales, entre otros.

Este capital puede apreciarse si estos elementos se fortalecen (por ejemplo, si aumenta la confianza y la participación), o depreciarse si se deterioran (por ejemplo, si disminuye la participación o se rompe la confianza), entendiendo estos procesos como cambios en el valor simbólico y cualitativo del capital solidario.

La acumulación solidaria es el proceso dinámico y continuo mediante el cual se crea, expande y fortalece el capital solidario a lo largo del tiempo. Es la «inversión» constante de tiempo, energía y compromiso social que incrementa la calidad y el volumen de estos activos intangibles. Es, en definitiva, la «ingeniería» de la prosperidad colectiva.

Antonio Cruz, destaca cómo la acumulación solidaria desafía la lógica de la acumulación de capital convencional, poniendo el énfasis en la reproducción de relaciones sociales basadas en la cooperación y la ayuda mutua como motor de la economía asociativa. El capital solidario es el «qué»: el stock de valor intangible que se posee. La acumulación solidaria es el «cómo»: el proceso dinámico y continuo para construir y aumentar ese stock. No se puede tener uno sin el otro. La existencia de capital solidario es el resultado de un proceso de acumulación, y este proceso busca constantemente incrementarlo. Ambos conceptos son interdependientes y fundamentales para comprender cómo las iniciativas de economía solidaria generan valor y resiliencia más allá de la lógica meramente monetaria.

Conclusiones

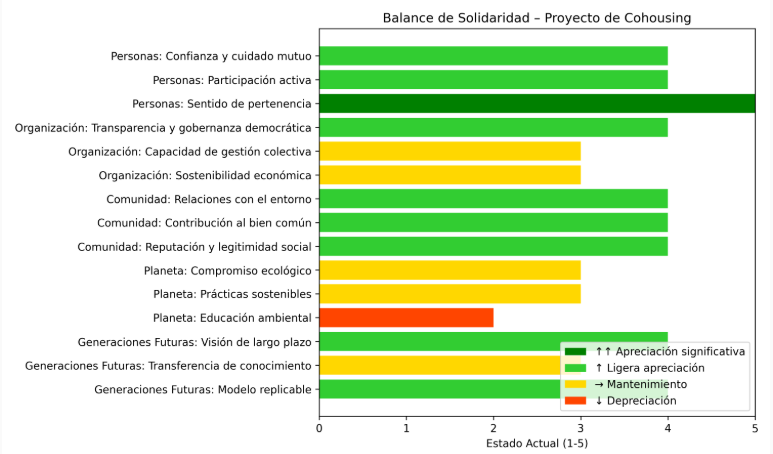

Este artículo propone un primer paso hacia la construcción de un marco práctico-reflexivo del capital solidario, pero también abre una línea de investigación aplicada que consideramos inaplazable: la identificación de elementos cuantificables que permitan evaluar su evolución en el tiempo. Reconocemos que, para que el concepto de capital solidario sea plenamente operativo en el ámbito de la economía social y solidaria, es necesario avanzar hacia una metodología de medición rigurosa que permita observar tanto los procesos cuantitativos de acumulación o pérdida (capitalización y descapitalización solidaria), como los procesos cualitativos de cambio en el valor del capital (apreciación o depreciación solidaria). En este sentido, queremos iniciar un proceso de reflexión-acción participativa con organizaciones del sector para identificar indicadores relevantes, construir herramientas de evaluación y, eventualmente, desarrollar un balance de valor de capital solidario —o balance de solidaridad— que complemente los balances económicos tradicionales. Este instrumento permitiría a las organizaciones tomar mejores decisiones, visibilizar su valor social acumulado y fortalecer su sostenibilidad e impacto transformador en los territorios.

Esta propuesta supone explorar desarrollos de herramientas, como los balances sociales y los informes de impacto, hacia modelos que permitan y prioricen el reflejo de las fluctuaciones de valor del capital solidario, de manera que se pueda plasmar una situación del capital solidario asimilada a cómo los balances de situación y cuenta de pérdidas y ganancias presentan la situación del capital monetario, al mismo tiempo que diferenciada, con herramientas propias y específicas para expresar y representar el valor del capital solidario, incluidas sus fluctuaciones en términos de acercamiento o alejamiento de los objetivos de valor solidario definidos.

Contar con una herramienta propia como el balance de capital solidario supondría un avance estratégico para el sector de la economía social y solidaria. Este instrumento permitiría a las organizaciones identificar dinámicas internas —como procesos de fortalecimiento o desgaste de la participación, la confianza o la cohesión— que pasan desapercibidas en los balances financieros tradicionales, incluso en los balances sociales y los informes de impacto. En este sentido, nuestra propuesta se inspira y busca avanzar sobre herramientas existentes como la matriz de transformación, que ofrece una visión más profunda y específica de estas fluctuaciones de valor.

Además, facilitaría la evaluación de impactos sociales y comunitarios de forma más precisa, permitiendo justificar y visibilizar el valor generado por estos proyectos ante actores externos (administraciones públicas, financiadores, ciudadanía). También serviría para detectar áreas de mejora, orientar procesos de formación y gobernanza, y fortalecer la toma de decisiones estratégicas. A nivel sectorial, podría contribuir a generar datos agregados, construir indicadores compartidos y dar mayor relevancia política y económica a la ESS como alternativa transformadora. En definitiva, el capital solidario y su balance asociado no solo plantean una nueva forma de asignar valor y mirar la riqueza colectiva, sino también una herramienta concreta para gestionar, comunicar y multiplicar su impacto.

En síntesis, el presente artículo propone una contribución reflexiva original al campo de la economía heterodoxa y solidaria mediante la formulación del concepto de capital solidario. Esta categoría, concebida como un stock acumulable, dinámico y relacional, permite reinterpretar nociones clásicas de la economía convencional —como capitalización, retribución, apreciación o coste de oportunidad— desde una lógica no capitalista, orientada al fortalecimiento de vínculos, la cooperación y el bienestar colectivo. Su articulación con procesos micro y macroeconómicos, así como su aplicabilidad a múltiples escalas (individual, organizacional, comunitaria, ecológica e intergeneracional), le otorgan un carácter integral y transformador, al mismo tiempo que le permiten convivir en entornos complejos de pluralidad económica (Coraggio, J. L., 2011. Laville, J.-L. 2004). Por todo ello, consideramos que el capital solidario puede constituir una herramienta conceptual potente y necesaria para visibilizar, gestionar y multiplicar el valor generado por las organizaciones de la economía social y solidaria. Su desarrollo futuro, tanto teórico como metodológico, abre nuevas líneas de investigación y acción para fortalecer este campo como alternativa real al modelo económico dominante.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

Bourdieu, P. (1980). Le capital social – Notes provisoires. Actes de la recherche en sciences sociales, (31), 2–3.

Coraggio, J. L. (2011). Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital. Abya-Yala.

Cruz, A. (2011). La acumulación solidaria: Los retos de la economía asociativa bajo la mundialización del capital. Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Brasil.

Laville, J.-L. (2004). La economía solidaria: Una perspectiva internacional. Fondo de Cultura Económica.

Marx, K. (1867). El capital. Crítica de la economía política. Libro I. Fondo de Cultura Económica.

Singer, P. (2002). Introducción a la economía solidaria. Fundación Rosa Luxemburgo.

Von Wieser, F. (1889). Natural Value. Macmillan and Co.

Emprendimiento Colectivo ha publicado este artículo con el permiso de sus autores mediante una licencia de Creative Commons.

*Esta entrada ha sido realizada en el marco del proyecto: “Escuela de Activismo en Economía Social», financiado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía»

Sobre la definición de acumulación solidaria de Antonio Cruz (2011), en lo particular, y cito:

«A diferencia de los modelos tradicionales de acumulación —capitalista o socialista—, esta forma de acumulación no se basa en la apropiación privada de excedente, ni en el control estatal, sino en la cooperación, la autogestión y la participación democrática.» Considero estos tres principios (la cooperación, la autogestión y la participación democrática) como insumos básicos para llevar a la práctica este proceso, pero, ¿en cual modo de producción, capitalista o socialista, es más viable? Si la relación fuerzas productivas-relaciones de producción, es la dualidad básica para la existencia de un modo de producción ¿Cual pudiera ser la alternativo viable para la acumulación solidaria como proyecto de transformación? Para mi consideración, un cambio estructural es necesario para que la acumulación solidaria sea posible.

Gracias por tu comentario, Silfredo.

Al respecto del cambio estructural necesario que planteas para que la acumulación solidaria sea posible, merece la pena tener en cuenta el planteamiento de José Luis Coraggio (2011, Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Quito: Abya Yala), cuando propone una función política de la Economía Solidaria que apuntaría a una superación de lo actualmente existente, no desde un punto de vista anticapitalista (en el sentido de anular el espacio privado-capitalista) sino desde una estrategia de ir ampliando el espacio de la Economía Solidaria en el contexto de una economía mixta o plural, generando un proyecto contrahegemónico que vaya democratizando tanto las iniciativas económicas mercantiles como las del Estado, e institucionalizando otros límites morales a las acciones de los agentes de capital.

Estimado Silfredo. Gracias por su aporte en el debate. Leí hace poco las formulaciones de Nasser y Javier (que me parecieron geniales). En seguida, en un vistazo a los comentarios, le encuentro el suyo. Aprovecho, entonces, para aclarar una posición. La «acumulación solidaria», tal cual se presenta en mi artículo es una transición. Que parte del princípio de que los pasajes históricos de formación social (de unas a otras) empezaron por el crecimiento de un modo de producción subordinado y que, al final, se conviertieron en predominantes y que, desde a partir deste entonces, llevaron a una transformación social de largo espectro. Las referencias históricas de Maurice Dobb (La evolución del capitalismo) y Perry Anderson (Pasajes de la antiguedad al fedualismo; El estado absolutista) manifiestan una revisión a la posición de Marx de que el pasaje del capitalismo al socialismo sería una execpción histórica, pues que primero se revolucionaría la sobrestructura política y solo después la infraestructura económica, de arriba hacia abajo. Yo pienso que las experiencias desarrolladas hasta hoy nos indican que no será una excepción: que será necesario construir (y aparentemente ya lo estamos haciendo) una economia socialista desde abajo. Prefiero el término solidario para dinstinguirlo de las economías planificadas desde el Estado. Así, la acumulación solidaria sería (es) el proceso que nos llevaría a una posición de transformación más general. En résumen, estoy de acuerdo, aun que con otras palabras, a la posición presentada por Javier. (Descúlpeme por los errores de español, no es mi lengua materna). Un saludo solidario desde el Sur.

Todo un privilegio leer su respuesta estimado Antonio, más cuando no me considero un experto en Economía Social. Nasser me había informado de su comentario el cual he «devorado» con mucho placer. Modestamente aporto algunas ideas a su excelente exposición desde la consideración marxista de las Formaciones Económicas Sociales (FES). Tradicionalmente se identifican varias FES, por ejemplo, Comunidad Primitiva, Feudalismo, Capitalismo, Socialismo (periodo de transcisión), Comunismo) desde el marxismo clásico. Desde el marxismo estructural o el evolucionismo antropológico, también se han expuesto otras propuestas como las del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro (El proceso civilizatorio) al referirse a las Revoluciones Termonucleares como uno de sus estadios superiores. Por supuesto, no discrepo radicalmente de su posición, mucho más desde las novedosas concepciones que usted defiende y de las que me declaro todo un neófito apasionado y apunto que, desde los clásicos del marxismo, consideraron que esta escuela no ofrecía una única explicación de la realidad.

Su idea de “que las experiencias desarrolladas hasta hoy nos indican que no será una excepción: que será necesario construir (y aparentemente ya lo estamos haciendo) una economia socialista desde abajo”, me parece muy interesante, aunque me asalta el interés de conocer ¿Qué clases, sectores y grupos sociales, tendrían la misión de lograr esa transición a la economía solidaría? ¿Cuál sería el “factor” de cambio para provocar esa transición? ¿Pudiera el llamado socialismo del siglo XIX, ser uno de esos ejemplos de un socialismo construido desde abajo? De veras estimado Antonio Cruz, me hace usted un apasionado de sus ideas y un eterno aliado de sus doctrinas. No quisiera agotar este intercambio cuando algunas ideas me han quedado sobre la mesa. Un fuerte abrazo para usted desde el Sur.

Considero el articulo, muy sugerente. En tal sentido, destaco 4 ideas:

1. La aplicación de categorías económicas, como capitalización- descapitalización , retribución; apreciación-depreciación y coste de oportunidad— de la solidaridad, como capital, y por ende, condición para garantizar el ciclo de reproducción económica y social.

2. En la definición de capital solidario, el valor se traduce en activo intangible que se materializa en las relaciones de producción, lo que a su vez, genera una «plusvalia social». Si en el ejemplo del hotel, y cito, «el hotel no solo genera ingresos por ofrecer servicios, sino que lo hace a través del trabajo de empleados que producen más valor del que reciben en salarios. Esta diferencia —la plusvalía— es apropiada por los propietarios del capital y reinvertida para seguir acumulando (Marx, K. 1867), entonces, esa plusvalia social, se entiende, tal y como lo menciona el articulo, «valor generado a través del capital solidario». En este caso, la ganancia, es social: compromiso, cooperación, éticidad. (ejemplos, el intelectual orgánico de Gramsci, o el «hombre nuevo» del Ché)

3. La propuesta metodológica para la medición del capital solidario y su adecuado balance la considero imprescindible, por ejemplo, para el monitoreo y evaluación de la responsabilidad social empresarial independientemente de sus formas de gestión. Para el caso Cuba, puede ser parte de un proyecto de colaboración.

4. Por ultimo, destacar la experticia demostrada por ambos autores con esta colaboración, Javier Moreno y Nasser, extensiva también a la Escuela Andaluza de Economía Social.

Muy de acuerdo estimado Javier Moreno. Asumo la Economía Solidaria no solo como un modelo contrahegemónico sino también como un pilar para el transito a un estadio civilizatorio que apuesta sobre todo por suprimir el salvajismo y la barbarie que impone el capital.